Expédition

Roche Carapana

Seize jours d’expédition en solitaire et en totale autonomie : 220 kilomètres à travers l’une des régions les plus vierges de Guyane française.

Objectif: rallier un inselberg méconnu, puis descendre le fleuve Approuague depuis ses hauteurs jusqu’aux premiers signes de civilisation.

Sommaire

Le Saut Miracle

Roche Carapana : Granite et solitude

Chapitre 2: L’Arataï

Sommaire

Le Saut Miracle

Roche Carapana : Granite et solitude

Chapitre 2: L’Arataï

Objectifs

En vue d’une expédition plus engagée que je prévois dans un avenir proche, cette traversée a un double objectif.

L’objectif principal : Rejoindre et escalader en solitaire la Roche Carapana, une formation rocheuse au demeurant inexplorée du centre de la Guyane, puis regagner la civilisation sans revenir sur mes pas.

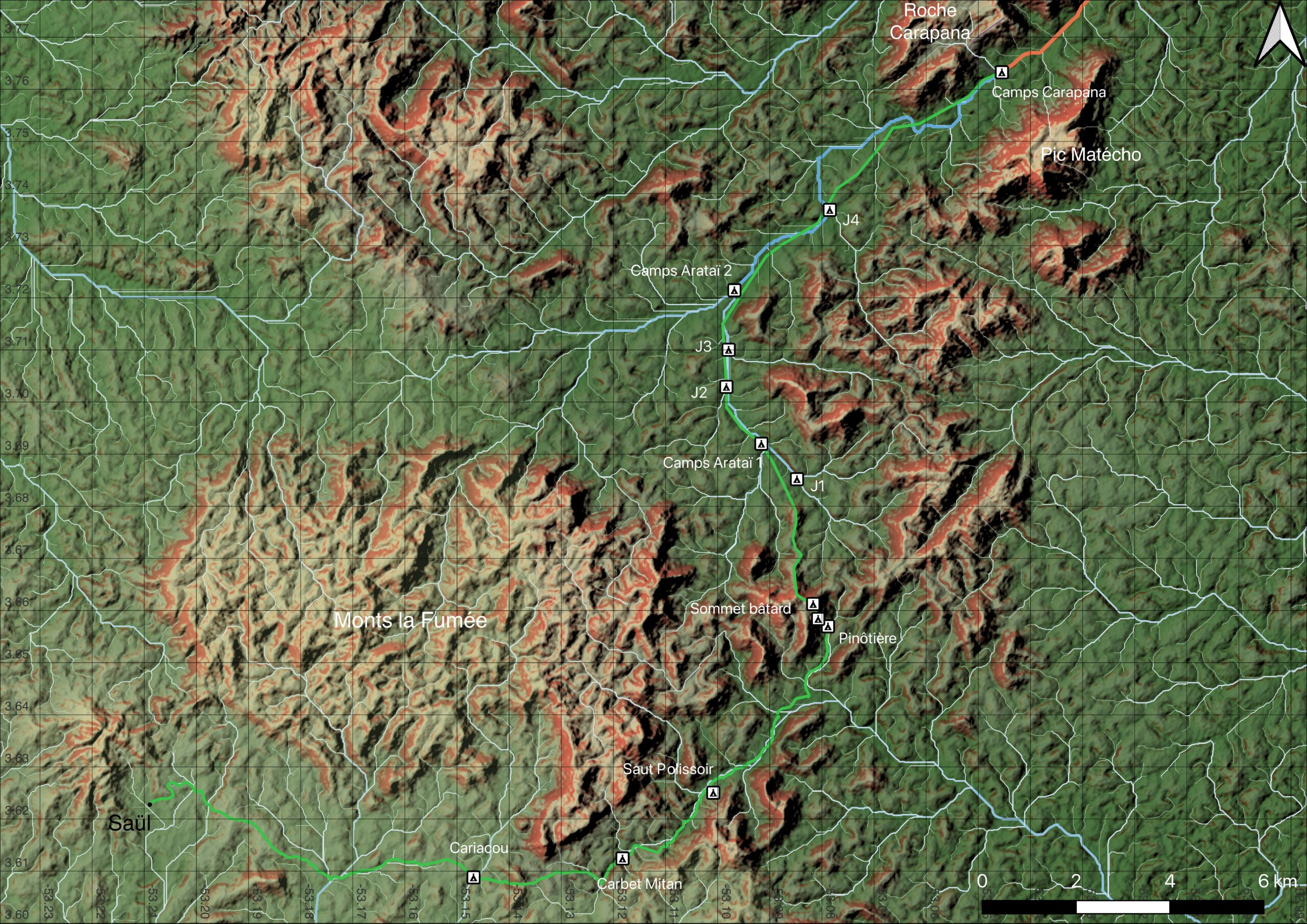

Pour ce faire, il me faudra partir de Saül, un petit bourg de 150 habitants niché au cœur du territoire, à 170 kilomètres de la côte et uniquement accessible par avion. De là, marcher une cinquantaine de kilomètres hors sentiers à travers la forêt équatoriale pour franchir la ligne de crête centrale de Guyane, une très ancienne formation géologique vallonnée qui divise le territoire en deux grandes régions : l’Ouest et l’Est guyanais, jusqu’à atteindre la Roche Carapana, située dans sa portion orientale.

Ce bloc granitique de 400 mètres de haut est le jumeau du plus célèbre Pic Matécho. Plus imposant, ce dernier a déjà été exploré à plusieurs reprises, notamment lors d’une expédition scientifique au début des années 2000 dédiée à l’inventaire de sa biodiversité. La Roche Carapana, elle, se trouve plus au nord, séparée du Pic Matécho par la crique Arataï, un affluent de l’Approuague dont je me servirai en partie pour revenir sur la côte.

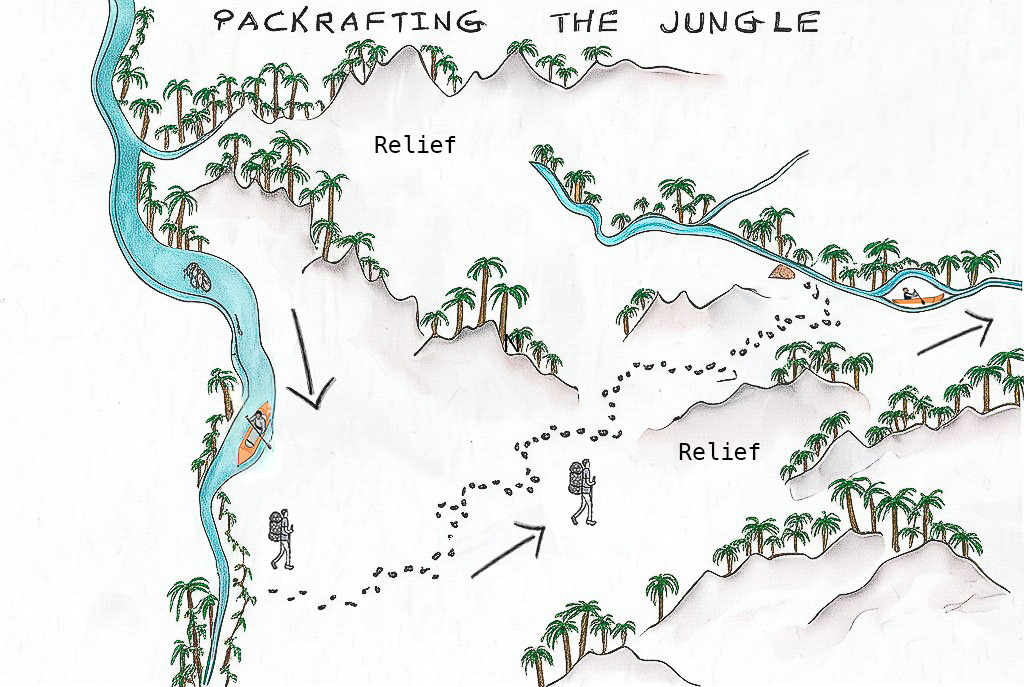

Après avoir exploré cette formation rocheuse, l’idée est de combiner portage et navigation en packraft (un type de kayak gonflable) sur les affluents de l’Approuague (l’Arataï et la Couy) pour redescendre vers la civilisation sur plus de 180km, tout en profitant de l’exubérante biodiversité qui règne encore dans cette région difficile d’accès.

L’objectif sous-jacent : Acquérir l’expérience nécessaire pour remonter une rivière jusqu’à sa source en packraft, puis franchir à pied un relief montagneux isolé en pleine jungle, en portant sur plusieurs jours tout le matériel nécessaire pour rejoindre un autre cours d’eau. Une fois la ligne de partage des eaux franchie, entamer la descente du fleuve opposé depuis sa source jusqu’à la civilisation.

Bon nombre des derniers lieux les plus sauvages d’Amazonie ne sont accessible que par hélicoptère, ou à travers cette méthode, qui est certainement la moins coûteuse et la plus immersive. Elle est rendue aujourd’hui possible par l’amélioration de la résistance du matériel léger et la baisse de son coût. Contrairement aux expéditions classiques qui consistent à remonter un fleuve en pirogue avant de le redescendre, approche nécessitant des moyens logistiques colossaux, plusieurs hommes et des centaines de kilos de matériel, le packraft ouvre une nouvelle voie. Il permet aux plus audacieux d’explorer, en autonomie, les derniers cours d’eau sauvages du monde. Mais la liberté n’est pas sans risques !

Difficultés

Cette section permet de s’immerger dans l’expédition.

La première des difficultés : c’est que je serai seul, loin de tout, en totale autonomie pendant plus de 17 jours. Par conséquent, la préparation doit être parfaite.

L’expérience m’a prouvé que gérer la solitude et le danger en nature n’est pas un problème en soi, mais certains facteurs sont indépendants de ma volonté. Je les désignerai ici sous le nom de contingence ; tout ce qui peut arriver, ou pas, malgré la meilleure préparation.

Quand on élabore une expédition comme celle-ci, il faut toujours envisager le pire. Le pessimisme, lorsqu’il ne nous empêche pas de partir, peut nous sauver la vie. Le corps et le mental doivent être prêts, mais la logistique aussi. Chaque partie du matériel doit être choisie, inspectée et renforcée au besoin. La trousse à pharmacie doit pouvoir faire face au plus grand nombre de situations. Je dis souvent qu’il faut être pessimiste dans la préparation et optimiste dans l’exécution.

La contingence, justement, implique qu’une multitude d’incidents imprévisibles peuvent me coûter la vie, car je ne pourrai compter sur aucun camarade en cas de problème : noyade, maladie, blessure grave… Même si les secours guyanais sont les meilleurs de tout le continent concernant le sauvetage en jungle, ils nécessitent un point d’exfiltration accessible en hélicoptère. En pleine forêt, lorsque la canopée est épaisse, il peut devenir long et difficile de localiser et d’exfiltrer une victime en mauvais état. Mes chances de survie en cas d’accident majeur, notamment lors de la première partie de l’expédition, ne seront donc pas assurées. Je l’accepte. Il me faudra donc redoubler de prudence.

Ce que la saison des pluies change...

Les expéditions sur les fleuves et rivières de Guyane sont généralement effectuées pendant la saison sèche, lorsque les cours d’eau sont à un niveau bas et qu’il est plus facile de pêcher et de bivouaquer.

Pour des raisons de timing et d’entrainement, j’ai choisi l’un des pires moments pour partir, le pic de la saison des pluies. Celle-ci s’étend généralement du mois de décembre jusqu’au mois d’août avec un pic en mai. Mon départ pour l’expédition est annoncé pour le 18 mai 2024, voici une liste non exhaustive des difficultés que je prévois sur mon chemin :

En saison humide, il faut se préparer à être détrempé du matin au soir, car vous l’aurez deviné, il pleut tout le temps. Dis comme ça, rien d’inquiétant… mais l’eau s’infiltre partout, elle alourdit encore plus le sac. Chaque recoin devient vulnérable et mon matériel électronique, ma nourriture et mes affaires de nuit devront être surveillés avec une attention constante.

Mon corps aussi du reste : dans cet environnement chaud et humide, la moindre plaie, aussi minime soit-elle, peut rapidement s’infecter. Le climat favorisant la prolifération fulgurante des pathogènes. À cela s’ajoute qu’une humidité proche de 100 % épuise l’organisme. Certaines journées, il me faudra boire jusqu’à 10 litres d’eau pour avancer.

Se déplacer, justement, est plus compliqué lors des pluies. Le sol, gorgé d’eau, devient meuble, instable. Il se dérobe à chaque pas. Les pentes deviennent traîtres, les racines et les troncs glissants. Certains marécages seront impraticables. Les petits cours d’eau deviennent des torrents… bref avec 40 kilos sur le dos, cela s’annonce dantesque et chaque mètre gagné se méritera.

Puis viens le bivouac. Allumer un feu est une véritable corvée lorsque tout est détrempé et la pêche, rendue difficile par la montée des eaux, ne pourra pas être une source fiable de nourriture. Je devrai donc emporter des vivres et du gaz, bref encore du poids en plus.

Finalement, il y a les cours d’eau. Gonflés par les pluies, ils deviennent imprévisibles et dangereux. Une crue soudaine peut tout emporter, surtout la nuit. Camper à proximité devient donc risqué. Quant aux passages de rapides, les fameux sauts, ceux-ci deviennent périlleux, la puissance du courant étant souvent sous-estimée. Je l’apprendrai à mes dépens.

Bref, je crois que le décor est planté et que vous avez saisi l’idée…

Maintenant, place à l’aventure !

Chapitre 1 : Vieille Roche

Départ pour la Guyane

« L’aventure, c’est être fidèle à ses serments d’enfant, mais avec des moyens d’adultes et dans un corps d’adulte. »

Sylvain Tesson

Genève, Suisse

Mardi 14 mai 2024, il est 6 :30 du matin et mon avion EasyJet s’envole pour Paris. En regardant à travers le hublot le massif du mont-blanc qui s’éloigne, je me rends compte que la préparation touche à sa fin et que le début de l’aventure se profile. Il ne me reste plus que quelques heures avant mon arrivé en Guyane Française, terre que je vais fouler pour la 4ème fois maintenant. On dit que l’on revient toujours vers ce qu’on aime, je pense que c’est un précieux indice.

Après tant de temps à préparer ce voyage, je ne ressens pas grand-chose. Je suis encore un peu trop focalisé sur les derniers préparatifs. La jungle et la souffrance qu’elle occasionnera sauront sans doute réveiller mon esprit endormi. Pour l’instant, je me rends surtout compte de la chance que j’ai d’avoir tant de belles personnes à mes côtés. Je pense à mes proches, inquiets pour moi, car il faut bien que quelqu’un le soit. Mais je pense aussi à ceux qui ne sont plus là et qui auront la chance de m’accompagner dans la jungle pendant ces 6 mois d’aventure.

Libre et heureux, mes yeux se ferment, je m’endors.

Deuxième vol, me voilà maintenant en direction de la Guyane. Le temps se fait long et l’envie de parcourir la jungle est de plus en plus prenante. Je me retrouve devant le vide existentiel propre à tout début d’aventure, celui qui précède l’effort mais qui suit l’excitation du départ. Je me pose beaucoup de questions et ma vision regorge de fins terribles : vais-je me faire écraser par un arbre ? Mordre par un de ces serpents venimeux que j’aime tant ? Me noyer dans des rapides ?

Toutes ces questions n’ont plus beaucoup d’importance maintenant. Elles ne relèvent que de la contingence et je ne peux pas la contrôler. Je suis sur le chemin et rien ne m’empêchera de vivre cette aventure !

Mon regard se perd à nouveau à travers le hublot.

17h30, l’avion entame sa descente et voilà qu’au détour d’un nuage, après plus de 17 heures de voyage, j’aperçois enfin l’immensité de la jungle guyanaise faisant face à un Atlantique teinté de brun. Résultat de la quantité faramineuse de sédiments charriés par les fleuves amazoniens. Un tapis vert qui s’étend à perte de vue et dans lequel, d’ici quelques jours, j’aurai disparu aux yeux du monde.

L’atterrissage à Cayenne se fait en douceur et au moment de la sortie de l’avion, l’air chaud et l’humidité si distinctive des tropiques me replonge dans la réalité. Après les usuelles formalités aéroportuaires, la tension baisse d’un cran lorsque je retrouve mon matériel d’expédition. Sans lui, c’est la Roche Carapana et les 6 mois à venir qui passent à la trappe. Mon gros sac est là, intacte, se déplaçant lentement sur le serpent à bagage que nous fixons tous avec insistance dans la salle.

À la sortie, chargé de mes 40 kilos, je me dirige vers un taxi pour qu’il me dépose à Cayenne, où je retrouverai mon amie Anne.

Cela fait sept ans que nous ne nous sommes pas revus, depuis mon tout premier passage en Guyane. À l’époque, encore ingénus face à l’environnement tropical, nous avions fait ensemble nos premiers pas sur le continent sud-américain. Anne a choisi de rester, tombée amoureuse de cette jungle et des gens qui aiment la découvrir ; quant à moi, je suis reparti avec la volonté de l’étudier, et de mieux me préparer pour revenir. Voilà chose faite.

Depuis Cayenne, nous irons chez Mathieux, un ami d’Anne, chez qui nous logerons. C’est là que j’effectuerai les derniers préparatifs avant de prendre la route vers le village de Saül.

Arrivée à Saül

Jeudi 16 mai.

Il est midi. J’arrive à l’aéroport grâce à Marc, un taximan Surinamais rencontré quelques jours plus tôt, lors de mon arrivée. Les joues creusées, le sourire éclatant, Marc s’amuse de l’expédition que je projette. Il me demande de lui donner des nouvelles à mon retour. Après une franche poignée de main et quelques mots d’encouragement de mon nouvel ami, visiblement peu rassuré par mon projet, je file vers l’entrée du bâtiment.

Je me rue au check-in pour très vite me rendre compte que, malgré l’heure annoncée sur le billet, celui-ci est loin d’être ouvert… J’aurai dû me douter qu’arriver avec deux heures d’avance, pour un vol interne avec à bord 7 passagers, était un peu exagéré. Je m’en vais déguster de la cuisine créole au seul point de vente de cet aéroport étrange.

Après un deuxième passage au check-in, j’ai 18 kilos de plus que le poids autorisé et il me faudra donc m’acquitter d’une amende de 30 euros afin de régulariser ma situation. Un employé de l’aéroport viens nous chercher. Nous nous dirigerons à pied vers l’avion.

Une fois embarqué, portes ouvertes, l’attente est longue sur le tarmac chauffé par le soleil. Le petit bimoteur floqué d’un drapeau tchèque paraît bien frêle sur la piste, et je m’étonne : comment peut-il résister aux forces herculéennes du ciel ? Cette pensée s’interrompt à l’heure du départ, lorsqu’en fermant la porte, le pilote manque de me couper les premières phalanges de la main droite… c’était moins une.

16h. Le décollage est amorcé. Les cumulonimbus autour de moi sont énormes. Les masses d’air, chauffées par le soleil, s’élèvent, et avec elles, notre avion entame de véritables montagnes russes. Je suis installé juste derrière le cockpit. Les pilotes semblent suivre un radar indiquant les zones à éviter, et je me dis que sans cette technologie, mon crâne se serait probablement fendu en deux à force de cogner contre la carlingue !

Après plus de 170 km à m’extasier devant cette jungle impénétrable, j’aperçois enfin une série de petites collines par le hublot. C’est le vieux Massif central guyanais, signe que nous approchons du bourg et donc de la Roche Carapana.

À l’intérieur de ses frontières, le relief de la Guyane est assez simple. Il se compose essentiellement de collines, atteignant 851 mètres au mont Bellevue de l’Inini, séparées par de vastes plaines d’érosion appelées pénéplaines.

Ces collines sont plus intéressantes qu’elles n’y paraissent. Elles font partie d’une structure bien plus vaste : le bouclier guyanais, un craton, c’est-à-dire une portion extrêmement ancienne, stable et rigide de la lithosphère continentale. Pour donner un ordre de grandeur, le bouclier guyanais s’est formé entre 2,2 et 2 milliards d’années, soit presque la moitié de l’âge de la Terre, ce qui en fait l’une des formations géologiques les plus ancienne du monde.

À cette époque, où la seule vie sur Terre se résumait à des bactéries, la plaque sud-américaine s’était détachée, puis reconnectée à l’actuelle Afrique de l’Ouest, formant ainsi une gigantesque chaîne de montagnes entre ce qui est aujourd’hui le Venezuela et le Ghana. Et c’est précisément au sein de ce relief que les collines que nous apercevons ont été façonnées. Celle-ci sont composées presque exclusivement de roches granitiques plutoniques. Les granites sont la conséquence d’énormes quantités de magma qui, au lieu de jaillir en surface, ont refroidi lentement en profondeur, sculptant des structures massives et solides, que l’érosion finit par mettre à nu. Car contrairement à d’autres régions du monde, la Guyane n’a pas connu depuis de grands bouleversements tectoniques, si ce n’est la séparation de l’Amérique du Sud de l’Afrique, il y’a 105 millions d’années. Pas de volcanisme récent, pas de soulèvements montagneux (orogenèse), le paysage est donc resté globalement inchangé depuis la nuit des temps.

Livré aux seuls effets du temps et de l’érosion, ces gigantesques montagnes ont été rongées pour ne dévoiler aujourd’hui que quelques collines parsemées au milieu de la jungle. … Vestiges de leur grandeur passée.

Et si je vous raconte tout cela, c’est parce que sur ces socles granitiques naissent les inselbergs, dont la Roche Carapana fait partie. Ces petites montagnes chauves surgissant de la canopée sont de véritables mondes à part, abritant une faune et une flore singulière, souvent endémique. Des îlots d’évolution isolée au beau milieu de la forêt.

Je redouble d’attention : peut-être aurai-je la chance d’apercevoir mon objectif.

Je ne pensais pas si bien dire.

Cinq minutes plus tard, mon pouls s’accélère à la vue d’un affleurement rocheux perdu au milieu de la jungle.

C’est elle ! Je n’arrive pas à y croire ! C’est la face sud de la Roche Carapana ! Une cuvette orangée très distinctive, peu à peu recouverte par la végétation à son sommet. Elle est bordée plus au sud par un autre affleurement rocheux beaucoup plus imposant, le Pic Matécho. Me voilà en train de survoler l’objectif principal de cette expédition, une roche vieille de deux milliards d’années. Je mettrai sans doute plus d’une semaine à la rallier…

Je n’ai même pas le temps de m’en remettre que j’aperçois déjà la piste d’atterrissage orangée de Saül. Véritable fente dans l’épaisse canopée qui entoure le village. Saül est semblable à une île minuscule émergeant d’un océan vert sans fin. Ce moment est magnifique, hors du temps. L’avion atterri.

Sous le toit en taule

Vendredi 17 mai

Expédition Lancée

Samedi 18 mai

Le réveil se fait aux aurores. Aujourd’hui, c’est le grand jour ! L’expédition tant attendue commence, et pourtant… j’ai encore du mal à y croire.

Ce matin, j’ai terminé mon sac, et c’est toute une équipe de copains que j’ai rencontré lors de mon arrivée, il y a deux jours, qui m’amènera en quad jusqu’au départ du layon Carbet Maïs. Ancien axe de ravitaillement, ce sentier reliait autrefois le bourg des orpailleurs à la côte, via l’Approuague et la crique Calebasse. Je suivrai ce chemin pendant deux jours avant de pénétrer pleinement dans la jungle, franchir la fameuse ligne de crête, et me retrouver en terra incognita dans le bassin de l’Arataï.

Nous marchons, Augustin, Kim, Thomas et moi jusqu’aux quads et déjà, je réalise le poids effroyable que je porte sur le dos. Cinq minutes de marche suffisent à me détremper de la tête aux pieds. En doutant, je prends conscience que cette fois, c’est la bonne. L’expédition est véritablement lancée !

10h30 : Départ en quad pour rejoindre le début du layon.

Nous nous divisons par binômes, Augustin et moi prenons les devants. A la sortie du village, la route s’enfonce dans la grande verte. Le premier kilomètre est exigeant : ornières boueuses, pentes abruptes et troncs en travers. On se fraye un chemin entre les racines et les lianes. Puis, au détour d’un virage, Augustin m’invite à prendre les commandes.

Sur cette petite piste qui serpente entre les géants de la forêt, je m’éclate comme un gosse, profitant pleinement de ce qui sera sûrement mon seul déplacement rapide dans toute l’expédition. C’est à ce moment qu’au milieu du chemin, j’aperçois un serpent… que je manque d’écraser.

Freinage d’urgence, nous sautons du véhicule et, fort heureusement, il n’a rien.

Tout le monde exalte !

C’est une magnifique Couresse faux-corail (Erythrolamprus aesculapi). Bariolé de rouge, de blanc et de noir, ce coquin n’est pas venimeux, il imite seulement ses cousins plus dangereux afin de faire fuir les prédateurs. Quel plaisir de faire des découvertes comme celle-ci au détour d’un arbre. J’espère qu’elles seront nombreuses pendant les 17 jours à venir.

Un peu plus tard, nous arrivons devant l’entrée du layon Carbet Maïs, une petite ouverture dans un mur de végétation épais, avec en contrebas la crique Nouvelle-France, un affluent du fleuve de l’ouest, le Maroni.

Je dis cette fois au revoir à la civilisation pour de bon. Une petite session de photos souvenir, des embrassades et je laisse Augustin, Kim et Thomas derrière moi. Je ne verrai plus personne pendant plus de deux semaines, car là où je vais, personne ne traîne.

11h30, c’est un peu tard, mais me voilà enfin seul.

Le début commence bien. Il ne m’a pas fallu 20 mètres pour tomber dans la crique et me retrouver couvert de boue.

J’avale les mètres sur le layon et le constat tombe : le sac est lourd. Beaucoup trop. J’ai passé les derniers mois à m’entraîner 4-5 fois par semaine pour ça, je sais que je vais y arriver, mais les douleurs que j’ai dans les pieds et les jambes m’inquiètent. Je suis contraint de serrer la ceinture du sac à son maximum pour que le poids repose majoritairement sur mes hanches. Problème : cette pression entrave mes mouvements, m’arrache le peu d’équilibre qu’il me reste et me déclenche des douleurs violentes dans les jambes. Je peine à trouver le bon ajustement. Desserrant aux hanches, serrant aux épaules… puis l’inverse. Je recommence au gré de la douleur.

Par chance, je ne rencontre qu’un seul gros chablis à contourner sur cette première partie, mais il est gigantesque.

Lorsqu’un arbre mort finit par tomber dans la forêt, il emporte souvent avec lui les arbres avoisinants, car tous sont reliés par leurs branches et des lianes. C’est ce qu’on appelle un chablis. Ce chaos est un cauchemar pour moi, car je pèse plus de 115 kilos avec mon sac et mes habits mouillés, mon poids normal variant entre 72 et 73 kilogrammes. Je dois enjamber des troncs, des branches et des lianes dans un bordel sans nom que je maudis chaque mètre.

Pourtant, ce chaos a une fonction primordiale dans le cycle forestier. Il permet, en créant une ouverture dans la canopée, de laisser le soleil venir inonder le sous-bois. Il offre ainsi aux espèces gourmandes en énergie solaire le temps de se reproduire avant de laisser place à d’autres espèces qui, grandissant dans leur ombre, les supplanteront dans les années à venir. En quelques années, il ne restera de ce chablis qu’une souche en putréfaction sur le sol, qui servira d’abri à mes amis les rampants et autres insectes.

La forêt, au même titre que tout autre biotope, est un système en changement constant. Contrairement à une idée bien ancrée dans l’imaginaire collectif, il n’existe pas d’état fixe. Le monde est un chaos perpétuel contre lequel la vie ne cesse de lutter. Les rivières débordent, les feux brûlent, les tempêtes arrachent, détruisent et les sècheresses tuent, laissant ainsi la place à d’autres organismes.

Tout est perpétuel mouvement. Je devrai à présent adopter cette philosophie si je veux finir cette expédition. Il me faudra 15 minutes pour passer ce satané chablis.

Il est 13h30 lorsque j’arrive à la crique Cariacou (voir carte). Je plonge dans l’eau pour me rafraîchir et établir le plan.

Il faut encore que je déjeune afin de vite reprendre la route. Il ne me reste que 4h de soleil pour finir le trajet. Le temps presse, car il va me falloir passer une colline qui sépare le bassin versant du Maroni au bassin versant de l’Approuague, puis suivre la crique Calebasse jusqu’à poser mon camp aux alentours du Carbet Mitan.

Une fois les bananes ingurgitées et la Cariacou dépassée, tout s’emballe. Je me retrouve très vite nez à nez avec une montée droite comme un “i.” Des chablis me barrent la route et rendent ma progression très difficile, me faisant dévier de ma trajectoire constamment. Une trentaine de minutes après le début de l’ascension, je perds définitivement le chemin. Le GPS de mon téléphone m’indique qu’il se situe en contrebas sur la droite, je décide pourtant de forcer l’azimut, cape plein est pour le récupérer plus tard, sans avoir à faire du dénivelé inutile.

Après de gros efforts et un combat constant contre une végétation qui me retient à chaque pas, je parviens enfin à retrouver le chemin.

Il est 16h20 lorsque j’atteins la crique Calebasse. Ici, il n’y a plus aucune trace du sentier. Je décide alors de la longer jusqu’à poser mon camp.

La progression est lente sur le bord de la rivière entre les arbres couchés. En levant la tête, je remarque que le ciel est noir et que la nuit commence déjà à tomber. Comme je ne suis toujours pas parvenu au Carbet Mitan, mon objectif initial, je suis contraint de m’arrêter. Il est 17h10.

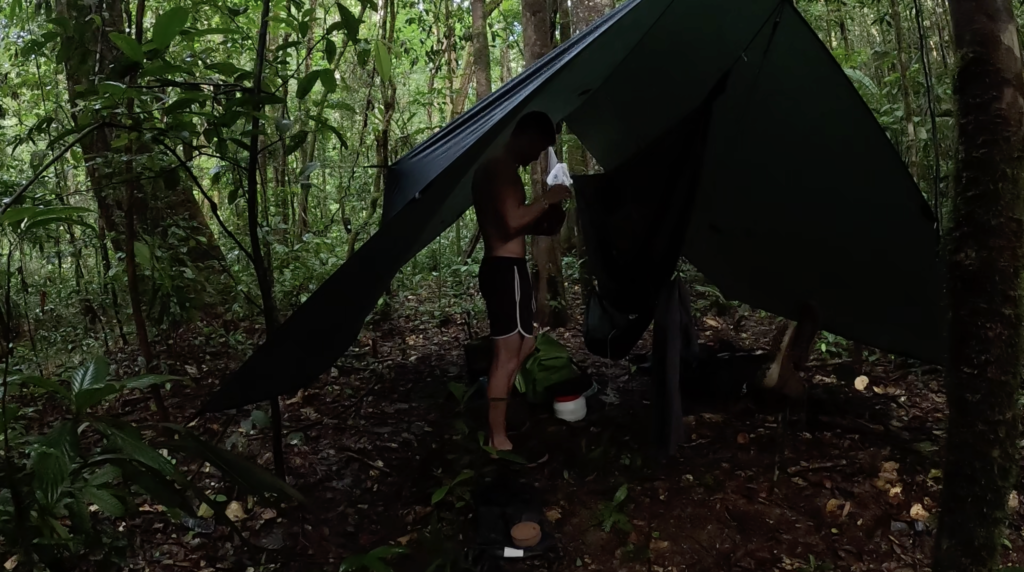

Commence alors l’installation du camp dans une petite ouverture en bord de ruisseau. Bien évidemment, c’est au moment précis où certaines de mes affaires sont dépliées en dehors du sac que le déluge s’abat sur moi. Je me précipite pour tendre la bâche. Des trombes d’eau se déversent du ciel, ruissellent en cascade le long de la bâche pour former un véritable mur entre moi et la forêt.

Nu comme un vers, je décide de passer ce rideau d’eau pour aller prendre ma douche.

Là, sous cette pluie battante, le doute m’envahi. J’ai froid, j’ai mal et je suis exténué après une demi-journée d’effort qui, sur le papier, ne devait être qu’une formalité.

Je me demande…Qu’est-ce que je fous là ?

Comment vais-je faire par la suite, si je ne parviens pas à avancer lorsqu’il y’a un sentier ? Combien de jours vais-je me retrouver coincé dans cette forêt avant d’arriver à la Roche et de pouvoir naviguer ? J’ai l’impression de ne plus ressentir les mêmes choses qu’à mes précédents séjours en Guyane. Moins d’excitation, une sensation étrange même. Est-ce que j’ai tellement préparé l’itinéraire, les cartes, les moindres détails… que tout a perdu de son mystère, de sa superbe ? Et si la jungle ne m’apporte plus ce que je recherche ? Comment vais-je faire, ici, tout seul pendant plus de deux semaines ?

Une fois installé dans mon hamac, je commence à rédiger mon carnet. Toutes mes actions et pensées sont encore fraîches. Très vite, je me rends compte que l’aventure, c’est aussi ça ; des désillusions et de la souffrance. Les premiers jours sont souvent les plus difficiles mentalement. Il faut se mettre dans le bain. On confronte alors l’imaginaire qui nous a animé pendant des mois à une réalité plus brute, imprévisible et exigeante.

J’essaye de prendre du recul pour ne pas m’attarder sur les évènements dont je n’ai aucun contrôle, et me concentre plutôt sur ma manière d’y réagir. Il faut endurer. Une approche qui sera une précieuse alliée pendant cette aventure. Je dois être capable d’écouter la voix de celui qui a fait ce choix, il y a quelques mois, pour comprendre cette situation dans le présent. Les deux sont indissociables. Il n’y a pas un monde où je ne choisis pas de partir ; alors je dois accepter tout ce qui vient avec.

Je suis lancé maintenant, et j’ai hâte de voir ce que demain me réserve.

Leçon d’équilibre

Dimanche 19 mai

Cette deuxième journée marque le début d’une véritable adaptation. Mon corps encaisse mieux l’effort, mon esprit s’apaise. Pourtant, la matinée commence mal : je perds le layon et me retrouve à marcher dans la crique Calebasse, jusqu’à une chute qui m’ouvre la main. Une fois le bon chemin retrouvé, la progression devient plus fluide. J’observe de nombreux atélopes jaunâtres, amphibiens rares et menacés, signe d’un environnement encore sain. À midi, je fais halte au Saut Polissoirs, lieu baigné de lumière et chargé d’histoire, où je me restaure et prends le temps d’envoyer un message à mes proches. L’après-midi est ponctuée de belles rencontres : capucins bruns, lézard forestier, et le silence précieux de la jungle. L’arrivée au camp se fait sereinement. La journée se termine avec un moustique dans l’œil. Privé d’un oeil, je déguste ma ration du soir en lisant au bord de la crique. J’ai la sensation de faire du glamping. Je m’endors en paix, de plus en plus à ma place dans cette forêt.

A un centimètre près

Lundi 20 mai

Se réveiller comme un lundi.

Ce matin, au début de ce troisième jour, j’ouvre les yeux avec une sensation de douleur : le moustique kamikaze qui s’était jeté dans mon œil droit hier a réussi sa mission. Il est infecté, je peine à l’ouvrir. D’un œil, frontale sur le front, je m’empare de la trousse de secours afin d’y appliquer de la Désomédine 0.1%, une solution antibactérienne qui, je l’espère, viendra à bout des pathogènes. Perdre la moitié de son champ de vision n’a rien de très amusant, surtout pas en forêt.

Il est 4 h du matin. Il me reste donc deux heures avant le lever du soleil. J’attends avec impatience le moment où je pourrai enfin me confronter à la jungle, la vraie. Celle qui ne t’offre pas de chemin.

Et pourtant, dans cette attente, je sens que quelque chose revient peu à peu. Quelque chose d’essentiel : mon temps.

L’ennui est fertile, fécond. Il m’impose le rythme du réel en me rappelant sans cesse où je suis et ce que je fais, ce qui me pousse à être dans le présent : alerte et prudent. En ce moment, sans même le vouloir, je prépare toutes les étapes de ma journée minutieusement : où est-ce que je vais ranger mon matériel, par où est-ce que je vais passer, où vais-je boire, dormir. Lorsque je marche, il me ramène constamment à l’essentiel : où poser mes pieds, mes mains. Je prends pleinement conscience de mon souffle, du terrain, de la végétation qui me touche, me familiarisant ainsi peu à peu avec tout ce qui m’entoure, car je n’ai rien d’autre à penser. Il n’y a que ça qui existe, l’expérience du présent. Tout le reste dépendra de la réussite de cette expédition.

L’ennui est un doux compagnon, dont la voix est trop souvent étouffée au quotidien par toutes sortes de distractions : les écrans, les réseaux et les bavardages futiles. Ici, les voix du monde ne passent pas à travers la canopée et je me retrouve plongé dans un présent si profond qu’il en devient presque méditatif.

Je suis convaincu que vivre avec un grand V, c’est avoir conscience de ses gestes et du temps qui passe. Et ça, malgré les énormes avantages que nous apportent nos sociétés, nous l’avons perdu. Combien sont-ils à n’avoir pris conscience qu’au crépuscule de leur existence que leur vie leur a filé entre les doigts ? C’est là toute l’ironie de notre époque. Nous avons, entre nos mains, l’illusion de plus de confort, de plus de sécurité, de plus d’accès à l’information que jamais auparavant. Et pourtant, l’essentiel nous échappe. Nous vivons en pilote automatique, absorbés par l’urgence de faire, de produire, de répondre et de consommer. Nos journées défilent comme des pages tournées trop vite, et quand on lève enfin les yeux, le livre est presque terminé.

Vivre, ce n’est pas seulement exister. C’est prêter attention, sentir le poids d’un pas, la chaleur d’un rayon de soleil, la douceur d’un silence. C’est savoir s’arrêter, ne serait-ce qu’un instant, pour se rappeler qu’on est là, ici, maintenant. Cette conscience-là, aussi intime soit-elle, est peut-être la plus grande richesse que l’on puisse cultiver car prendre conscience du temps qui passe est la première des résistances face à l’amnésie du quotidien, à la perte de soi dans les flux incessants qui nous entourent. C’est peut-être là, dans cette lucidité discrète, que réside la vraie liberté.

Cependant, le moine en moi semble encore assoupi. Je peine à pleinement profiter de l’instant et fini par m’impatienter de ne pas retrouver le sommeil. C’est sans doute parce qu’il me faut me réhabituer à ce rythme, à cette lenteur si particulière. Voilà des mois que je ne m’étais pas cloîtré ainsi. Paradoxe car je suis au milieu de tout. Comme sorti d’un long coma, je dois réapprendre à observer, à savourer les secondes, à saisir les idées qui passent.

Il est 9 h, le camp est plié et le départ lancé. Je m’apprête à pénétrer dans la jungle, cette fois pour suivre mon propre chemin. L’objectif du jour : atteindre le sommet bâtard, ainsi nommé par l’expédition Matécho de 2022, relatée dans le livre du même nom par Sébastien Freulon.

250 mètres de dénivelé positif m’attendent, jusqu’à la limite du bassin versant de la crique Arataï, que je suivrai depuis ses sources jusqu’à la fameuse Roche Carapana en espérant qu’elle soit navigable avant que j’atteigne mon but. Ayant étudié le rapport de l’expédition précédente, j’ai choisi au dernier moment de ne pas suivre leur itinéraire. Plutôt que de m’enfoncer dans les marécages pour ensuite affronter une pente abrupte, j’opte pour une ligne de crête, douce et régulière, orientée plein nord. Le terrain y sera plus praticable, et j’éviterai ainsi les détours inutiles.

Suivre les crêtes plutôt que les vallées en jungle guyanaise est généralement un bon paris. Ce n’est pas une règle générale mais certains facteurs favorisent le déplacement. En crête, le sol est mieux drainé. L’eau ne stagne pas, ce qui limite la croissance de la végétation qui y est beaucoup moins dense au sol. Exposées au vent et au soleil, les plantes des crêtes doivent supporter des conditions un peu plus difficiles que dans les vallées ; elles sont donc généralement plus espacées. De plus, les arbres s’encrent mieux au sol et parviennent à des hauteurs plus conséquentes, ce qui étouffe le sous-bois. Moins d’humidité signifie aussi moins de chablis et de marécages, facilitant ainsi la progression.

Enfin, marcher sur une crête offre un avantage précieux : une meilleure vue sur les alentours, ce qui simplifie considérablement l’orientation. Je peux enfin laisser ma boussole dans la poche.

Elles sont des alliées précieuses pour avancer vite et bien et je me rendrai compte plus tard dans l’expédition que suivre le fond de la vallée de l’Arataï sera une très grossière erreur.

En revanche, là-haut, je n’aurai pas d’eau pendant plusieurs heures. Il me faut donc me charger au maximum. A la dernière crique située avant la montée, je remplis ma poche à eau (3 litres) et ajoute deux bouteilles d’1,5 L chacune. Le hic, c’est que mon sac dépasse désormais les 45 kilos…

La montée, bien que dégagée, est d’une violence physique inattendue. J’avance lentement, à bout de souffle. Je suis obligé de m’arrêter de manière fréquente afin de laisser mes jambes se reposer. Les fibres musculaires de mes mollets se contractent de manière si violente que je frôle la crampe à chaque pas. Le pire, c’est que tout ce précieux liquide transpiré ne s’évapore pas. L’air est complètement saturé en eau, la transpiration n’a donc que très peu d’effet positif sur le refroidissement de mon corps. Mon expérience avec les amérindiens que j’ai côtoyés en forêt équatorial m’a montrée qu’ils semblent beaucoup moins transpirer, cela me paraîterai une adaptation tout à fait logique…hypothèse à creuser.

Alors que je tente de franchir un petit chablis, une liane s’enroule à ma taille. Je décide d’utiliser le couteau de survie que je porte sur le pectoral gauche, au niveau de la sangle du sac, pour la couper. Au moment de remettre la lame dans son fourreau, je sens que quelque chose coince, elle ne rentre plus. Les idées peu claires à cause de la fatigue, je me hâte et force la lame dans l’étui situé entrée vers le bas. Je force de plus en plus… mais l’effet escompté n’est pas obtenu. Au lieu de ça, l’énergie emmagasinée dans mon bras fais riper le couteau en dehors de l’étuis et la lame, comme propulsée par un ressort, me frôle la carotide d’une rapidité déconcertante en même temps que je tire ma tête en arrière pour éviter le coup fatal.

Elle m’a touchée, j’en suis certain. Je lâche le couteau au sol.

Blanc de peur, je me touche la gorge…

Je n’ai rien.

A un centimètre près, je me sectionnais la carotide et me vidait de mon sang, seul, en pleine forêt. Jamais je ne me suis senti aussi bête. Comment n’ai-je pas pu penser à cette éventualité ? Une erreur comme celle-ci peut me couter la vie et je ne sais pas si je me suis déjà retrouvé aussi proche de la mort qu’à ce moment-ci. Je décide de ranger le couteau dans mon sac et de prendre une pause. La vie, lorsqu’elle ne nous tue pas, nous apprends tout de même beaucoup ! Ce pauvre couteau ne verra pas la lumière du jour pour un bon bout de temps, victime innocente de mon imprudence.

Après 3h d’effort, j’ai déjà englouti mes 6 litres d’eau. 7 si je compte le litre que je me suis enfilé avant de partir. J’atteins enfin le plateau qui me mènera au sommet Bâtard, à environ 400m d’altitude. Devant moi, un nouveau monde. De nombreux blocs de granites de quelques mètres, couverts de mousses et autres plantes épiphytes, sont dispersés sur le sommet. La végétation a complètement changé, elle y est presque de type sub-montagnarde : les arbres sont plus petits, plus dense et le tout est tressée de lianes presque infranchissables par endroits. Je ne sais pas ce qui est pire, ici ou les marais en contrebas. De toute manière, ça m’est bien égal, je n’ai plus qu’une idée en tête : trouver une source, un filet d’eau, une mare, n’importe quoi pour étancher ma soif.

Je consulte ma carte d’un œil et observe qu’à un kilomètre à vol d’oiseau, il semble y avoir de l’eau. Je fonce comme un bulldozer à travers ce mur de végétation. Une heure plus tard, exténué et très assoiffé, j’aperçois deux collines qui se rejoignent en formant un couloir en V caractéristique dans lequel l’eau semble tracer son passage. Ouf… C’est le tout début du ruisseau : le sol est détrempé, à nu, strié de racines. Je me dirige donc un peu plus bas où je rencontre un mince filet d’eau coulant entre de gros blocs de roche.

Bon, je vais braver les lois de l’humilité pendant une minute, mais j’assume : cette carte est d’une précision redoutable, je peux m’en féliciter sans trop rougir, car j’en suis l’auteur. Elle est le résultat d’un savant mélange entre ce que j’ai appris durant mon master et de nombreuses heures d’apprentissage en autodidacte.

Pour la concevoir, j’ai utilisé les données d’élévation les plus précises disponibles à ce jour : celles du satellite japonais Alos PALSAR, mises à disposition par la NASA. Ces données, appelées DEM (Digital Elevation Models), donnent une représentation en 3D du terrain, avec une résolution suffisamment fine pour visualiser les moindres variations du relief.

À partir de là, j’ai utilisé un logiciel SIG (Système d’Information Géographique), un outil puissant qui permet de manipuler et d’analyser ces données spatiales. Grâce à des algorithmes spécialisés, j’ai pu modéliser le chemin probable des cours d’eau en fonction des pentes et de la topographie du terrain. En clair, le logiciel simule la façon dont l’eau s’écoule à partir des points hauts, ce qui permet d’identifier les lits de rivières, les affluents, ou encore les zones de stagnation.

Ce travail m’a permis de produire une carte à l’échelle personnalisée, adaptée aux besoins de mon expédition, et bien plus fiable que n’importe quelle carte classique disponible pour la région, ce qui m’est très utile pour trouver des points d’eau par exemple.

En me baissant pour m’allonger dans ces 4 cm d’eau providentiels, j’aperçois quelque chose sauter. Scrutant davantage, je réalise qu’une population entière d’une minuscule grenouille occupe les lieux ! Je partage donc cette pataugeoire avec Anomaloglossus surinamensis, endémique de l’est des Guyanes (Guyane et Suriname). Cette petite bête est inféodée aux ruisseaux sableux ou rocheux, même réduits à un mince filet d’eau comme ici. Fait intéressant, la reproduction aboutit au dépôt des œufs sous des feuilles en litière humide, et à l’éclosion, les têtards sont transportés sur le dos du mâle jusqu’à l’achèvement de leur développement. L’anomaloglosse du suriname illustre donc qu’il n’y a pas que des pères indignes dans le règne animal. Quelle magnifique rencontre.

Il est bientôt 15h. Après un peu de repos, je grimpe la deuxième colline qui mène au sommet Bâtard tout en traçant le chemin pour la douche de ce soir. En haut, je retrouve le camp de l’expédition 2022, la nature a repris ses droits et les traces sont presque entièrement effacées. Je décide de camper ici car l’air y est très agréable. Notamment parce qu’il fait plus sec que dans les bas-fonds que j’ai fréquenté ces trois derniers jours. C’est une bénédiction car dans mon sac, tout est humide, mes divers sacs ayant absorbé l’eau malgré l’étanchéité du matériel. J’en profite donc pour étendre mes affaires afin qu’elles perdent un peu de poids pour demain matin.

Après avoir terminé le camp et ma douche, improvisée à l’aide de l’écope du kayak transformée en bassine, je m’installe dans un grand chablis, dos contre un tronc, pour envoyer des messages à ma copine, Anaïs. Parvenant par cette grande trouée dans la canopée, le soleil couchant inonde la forêt de lueurs orangées dans une palette de cuivre, de miel et de braise offrant un spectacle extraordinaire.

Dans l’attente, j’ai la chance d’observer à quelques centimètres, se déplaçant le long d’une branche, trois individus de la très redoutée Paraponera clavata, également appelée fourmi balle de fusil. Ce nom étrange ne provient pas de sa forme, mais bien du fait qu’elle inflige l’une des piqûre les plus douloureuse du règne animal, semblable à un coup de fusil dit-on. Je ne m’y risquerai pas aujourd’hui, et de toute manière, je ne pourrai pas faire la comparaison. Lou, un guide brésilien et ancien orpailleur rencontré quelques années plus tôt, m’avait confié que la douleur d’une piqûre est si violente qu’il avait dû passer toute la nuit allongé au sol, incapable de bouger. Son compagnon, impuissant, s’était résigné à lui construire un abri de fortune, attendant patiemment qu’il puisse reprendre la route au petit matin.

Cette fourmi est également connue pour être au cœur des rites initiatiques des jeunes garçons de la tribu amérindienne des Satéré-Mawé, installée au cœur de l’Amazonie brésilienne. Pour le rituel, les insectes sont d’abord anesthésiés à l’aide d’un exsudat végétal, puis insérés dans un gant tressé. Une fois réveillées, elles sont prêtes. Le garçon doit alors glisser ses mains dans le gant et endurer, sans broncher, pendant des dizaines de minutes, les piqûres fulgurantes de cette fourmi de 3 centimètres de long. Ce supplice devra être répété une vingtaine de fois avant qu’il ne soit reconnu comme un véritable guerrier par la tribu. Il est reporté que certains participants mettent des semaines à s’en remettre…

A 20h, je décide de faire une petite séance photo aux grenouilles que j’ai eu la chance d’observer, puis je me glisse dans mon hamac, liseuse à la main. La douleur persistante à mon œil droit m’empêche de m’endormir et m’inquiète un peu pour la suite de l’aventure. Comme tous les soirs, je l’imbibe de désomédine à deux reprises, puis soigne mes diverses plaies aux bras et aux mains. Je passe plus de 20 minutes à enlever les épines qui se sont plantées dans mes membres avant de désinfecter les plaies avec un cocktail de fucidine et de bétadine rouge. Mon sommeil est haché, mon pied gauche me fait également souffrir et me réveille à chaque mouvement.

Au beau milieu de la nuit, je réfléchis à l’idée de prendre un jour de repos ici, là-haut. Pour laisser le temps aux petites blessures de cicatriser, et aussi pour alléger un peu mon sac des vivres qu’il contient encore.

Je délire, il me faut surtout retrouver le sommeil, je ne peux pas me permettre de perdre un jour comme ça, aussi vite après le début de l’expédition.

Mes sens sont en éveil. Chaque craquement, chaque bruissement devient objet d’écoute et de fantasmes. Le monde vit pendant que les hommes dorment. Le peuple de la forêt s’active, chacun à sa tâche, inlassablement. J’ai l’impression d’en faire partie, à ma manière. Je me lève, je me couche, je me déplace selon les règles de ce monde. Je vis comme un animal dans cette jungle, à la différence près que toute la technologie du monde repose sur mes épaules et qu’il me faudrait des années d’expérience pour me débrouiller comme eux.

Jonction une

Mardi 21 mai

Cette aventure ne faisait que commencer… Découvrez la suite bientôt dans un carnet d’expéditions dont voici l’aperçu des prochains chapitres.

Cochons-bois

Mercredi 22 mai

Quand la jungle pardonne

Jeudi 23 mai

Le Saut Miracle

Vendredi 24 mai

Un kilomètre en enfer

Samedi 25 mai

Roche Carapana : granite et solitude

Dimanche 26 mai

Chapitre 2 : Fil d'Ariane

Un radeau contre la folie

Lundi 27 mai

Les plans tombent à l'eau

Mardi 28 mai

Là où les géantes règnent

Mercredi 29 mai

Le grondement du temps

Jeudi 30 mai

Le pact de l'Arataï

Vendredi 1 juin

Un souffle de plus

Samedi 2 juin

Derniers reflets sur l'Approuague

Dimanche 3 juin